An einem Novembernachmittag des Jahres 1981 sassen Dieter und ich, wie fast jeden Mittwoch und Samstag, auf seinem Bett und tranken Bacardi Cola und pafften; Gras er, Camel ich.

Vor Kurzem waren wir beide 16 Jahre jung geworden und unserem Ziel, erwachsen zu werden, um endlich nach Jamaica auswandern zu können, einen weiteren Schritt nähergekommen.

Bei unseren Treffen schlurfte Dieter immer wieder ins Zimmer seines älteren Bruders. Minuten später kam er mit einem quadratischen Karton in der Hand zurück. Süüferli zupfte er eine Vinylscheibe aus dem Umschlag.

Sobald die Platte sich auf dem Teller zu drehen begann, murmelte er, „das muesch jetz lose“, worauf wir in andächtiges Schweigen versanken und losten.

Eric Clapton, Bob Marley, Bob Seger, Fleetwood Mac, Janis Joplin, Joan Armatrading, J.J. Cale, Jackson Browne, Jethro Tull…in jenen Stunden lernten wir eine endlose Reihe von Musikerinnen und Musikern kennen. Viele von ihnen prägen mein Leben mit.

Im November 1981 zeigte mir Dada, wie Dieter im Kollegenkreis hiess, eine Plattenhülle, die mich mehr faszinierte als alle anderen Cover, die er mir schon präsentiert hatte.

Nebelschwaden wabern über ein silbern funkelndes Flüsschen und durch die Äste von laublosen Bäumen, die sich wie Scherenschnitte vom blauen Hintergrund abheben. Krähen – oder Geister – sind keine zu sehen, doch ich bin mir sicher, dass welche da sind. Auf eine seltsame Art wirkt die mystische Szenerie ebenso einladend wie gfürchig.

Diese Platte, dozierte Dada, sei nigelnagelneu. Die Band, die sie aufgenommen habe, heisse Irrwisch und stamme aus dem Kanton Solothurn, aber das mache nichts: schliesslich komme es nur auf die Musik an, und die sei wunderschön.

Wie sich gleich zeigen sollte, war sie viel mehr als das. Dieses Album liess uns bis weit in die Nacht hinein durch Klangwelten schweben, in die uns bis dahin nur Pink Floyd entführt hatten, wenn auch auf ungleich stotzigeren und bisweilen kaum begehbaren Pfaden.

„In Search of“ zu hören war (und ist), wie auf watteweichen Keyboardteppichen durch einen endlos weiten Raum zu gehen, von dessen Wänden kristallklare Gitarrenklänge und makellose Stimmen widerhallen.

Doch der traumhaften Erfahrung folgte ein böses Erwachen: Ein paar Monate danach verlor ich Dieter aus den Augen. Seine Eltern brachten ihn nach „unserem“ Rolling Stones-Konzert in Basel an einen Ort, an dem er lernen sollte, ohne all das Zeug zu leben, das sein Bewusstsein im Laufe unserer Teenagerzeit mehr getrübt haben musste, als wir ahnen konnten (oder wollten).

Wo er gewesen war und wohin ihn sein Weg anschliessend geführt hatte, konnte er mir erst 32 Jahre danach erzählen: Im Sommer 2014 sahen wir uns im Tessin wieder.

Damals dachte ich, ein glücklicher Zufall hätte uns zusammengeführt. Inzwischen glaube ich, dass er mich gesucht hatte, weil er noch einmal mit mir reden wollte.

So oder so hat es dort, wo er jetzt ist, hoffentlich ein grosses Bett, auf dem wir in einer unabsehbar fernen Zukunft zäme musikhören und die Welt in Ordnung diskutieren können.

Irrwisch hingegen…Irrwisch sind nach wie vor da. Nach ihrem ersten Album veröffentlichten sie elf Studio-LPs/CDs („Living in a fools paradise“ und „Far away“ gehören für mich zum Eindrücklichsten, was Schweizer Musiker je hervorgebracht haben), das für Dauerhühnerhaut sorgende Konzeptalbum „Stone and a Rose“ plus zwei Singles. Die Aufnahme ihres „Christmas Concert“ liegt in meinem Notfallköfferchen für die einsame Insel.

Den bisher letzten Song schuf die Band um Chris und Steff Bürgi während des Lockdowns 2020. In „Normal Life“ fasste sie die Stimmungslage der Nation zusammen:

„Didn’t imagine – how quickly it all can change.

Physical distance – stay at home they say.

Many people are lonely – see there’s no escape.

System is broken – and life’s no more the same.

Every hope we receive is like a sign.

And millions are dreaming in these times

of a normal life – a normal life.

Back to normal life – a normal life – a precious lifeLooking for answers – that really help to explain.

A magical wonder – that takes away the pain.

It’s a matter of time and patience – never lose your faith.

Future’s uncertain – what may come our way.

Every hope we receive in misery

is like a balm for our souls to get free.

Every day every night – we just dream.“

Seit 45 Jahren verzaubert die Truppe aus Kestenholz die Menschen mit ihrem sinfonischen Sphärenpop. Live habe ich sie nur einmal erlebt: 1988 spielten sie vor Marillion im Zürcher Hallenstadion. Ich war bei Weitem nicht der einzige Konzertbesucher, dem es ganz recht gewesen wäre, wenn sie sehr viel länger auf der Bühne hätten bleiben dürfen.

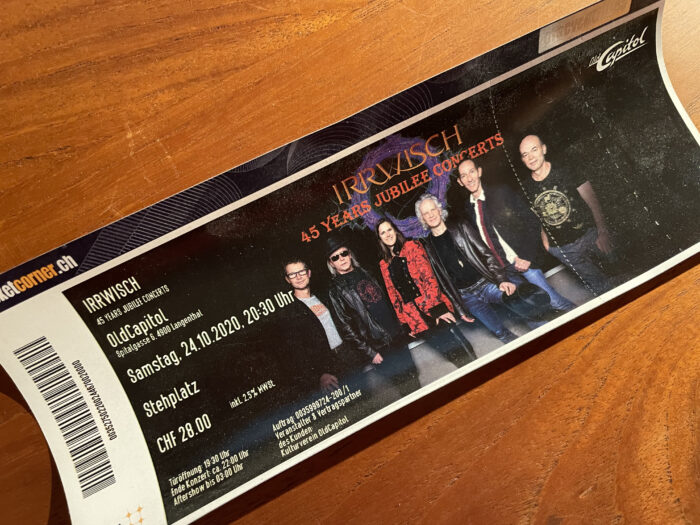

Aber was nicht war, wird demnächst werden. Wenn Irrwisch im Old Capitol in Langenthal am nächsten Samstag auf ihre lange, lange Karriere zurückblicken, scheucht sie niemand nach einer halben Stunde in die Garderobe. Ich freue mich wie ein kleines Kind auf ihr Konzert.

Neben mir steht dann mein Brüetsch, und weit über uns höckelt, hinter einer dichten Rauchwolke nur schemenhaft erkennbar, ganz bestimmt Dada.

Falls jemand bei ihm sitzt, flüstert er ihm irgendwann zu: „Gleich spielen sie ‚First Time‘. Das muesch jetz lose.“

Nachtrag: „First Time“ spielten sie nicht, weil sie ohne Sängerin auftraten. Es war trotzdem ein wunderschöner Abend – für das Publikum und die Band. Die meisten der Anwesenden durften seit Monaten – nein: fast schon Jahren – kein Konzert mehr geniessen. Und feierten nun, in diesem ehemaligen Kino mit seinem unbeschreiblichen Charme, „de perfekt Wederistieg es echli normalere Läbe“, wie mein Brüetsch sagte.