„Da sitzt du mit ein paar Leuten zusammen, spielst deine Songs und denkst: Es gibt nichts Grösseres als dieses Gefühl. Da kommt dieser Moment, wo du merkst, dass du tatsächlich gerade ein bisschen von der Erde abhebst und dass dir niemand was anhaben kann. Du bist einfach high, weil du da mit einer Handvoll Typen zusammen bist, die genau dasselbe wollen wie du. Und wenn das funktioniert, dann wachsen dir Flügel. Du weisst, dass du an einem Ort warst, wo die meisten Leute nie hinkommen werden; an einem ganz besonderen Ort.

Bloss: dann musst du wieder zurück auf den Boden, und wenn du dort landest, wirst du verhaftet. Trotzdem willst du immer wieder hoch. Das ist wie Fliegen ohne Pilotenschein.“

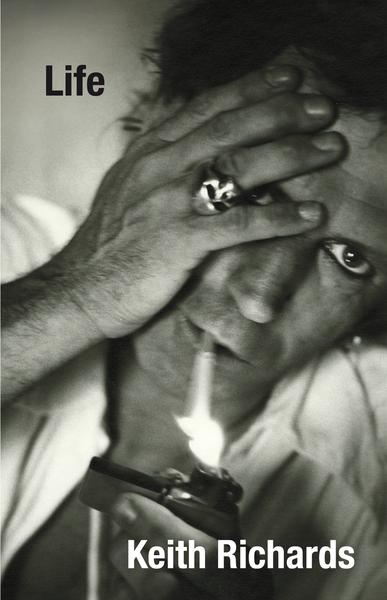

Mit diesen Worten beschreibt Keith Richards das Gefühl, seit vier Jahrzehnten in einer der grössten Rockbands der Welt mitzuspielen. In seiner Autobiographie

„Life“

erlaubt der Gitarrist der Rolling Stones tiefe – und ganz und gar ungeschönte – Einblicke in seine Gedanken- und Gefühlswelten. Und beantwortet, fast nebenbei, auch die Frage, was ihn nach all den Jahren und mit all den Millionen auf dem Konto immer noch antreibt, mehr oder weniger regelmässig ins Studio zu gehen und rund um den Globus zu touren: „Ich tu es nicht einfach des Geldes wegen. Ich tu es nicht für euch. Ich tu es für mich.“

Sex & Drugs & Rock’n’Roll: Nur wenige Menschen verkörpern dieses Motto wie Keith Richards. Dass er seine unzähligen Alkoholexzesse und Drogenabstürze überlebt hat, schreibt er einerseits dem Umstand zu, dass er immer peinlich darauf geachtet habe, nur saubersten Stoff zu schnupfen, drücken und schlucken.

Zweitens- oder erstens – sei ihm auch in den dunkelsten Momenten immer bewusst gewesen, dass irgendwo eine Linie sei, hinter der es kein Zurück mehr gebe in jenes Leben, das für ihn das reale ist: jenes, in der er als ernstzunehmender Musiker gilt. Und jenes, in dem er sich liebevoll und völlig selbstlos um seine Familie und echten Freunde kümmert. Sobald diese dünne Linie in Sichtnähe kam, trat Richards im letzten Moment, aber nie zu spät, auf die Bremse.

„Life“ ist nicht „nur“ ein Buch für Rock-Enthusiasten. Es zeichnet ein Bild des gesellschaftlichen, politischen und musikalischen Wandels, den Europa – und die Vereinigten Staaten – seit Mitte des letzten Jahrhundertes durchgemacht haben.

Abgesehen davon kommen bei der Lektüre auch die Freunde des englischen Humors voll auf ihre Kosten. Wie Richards erzählt, wie er in einem Studio in Kanada – wo er wegen diverser Drogenvergehen polizeilich gesucht wurde – unter dem Mischpult einschlief und beim Erwachen bemerkte, dass der Raum inzwischen von der örtlichen Polizeimusik belegt war, die an diesem Tag eine Platte aufnehmen wollte: das könnte ebensogut in einem Drehbuch zu einer schwarzen Filmkomödie stehen wie in der Lebensgeschichte eines mit allen legalen und illegalen Wassern gewaschenen Mozart-Liebhabers, der beim Antrittsbesuch bei den Eltern seiner Freundin wutentbrannt eine Gitarre durchs Esszimmer schleudert, anderntags merkt, dass er sich nicht comme il faut benommen hatte und sich dann fast hintersinnt, wie er den Schaden wieder gutmachen könnte.

Und der sich 20 Jahre lang davor fürchtet, Kontakt zu seinem Vater aufzunehmen, weil er glaubt, dass dieser von seinem Sohn nichts mehr wissen will. „Waffen, Drogen, Verhaftungen – bestimmt schämte er sich in Grund und Boden. Ich hatte ihn erniedrigt, restlos enttäuscht“, schreibt Richards. Doch dann: treffen sich die beiden, trinken miteinander zwei, drei Gläser – und sind, als sie die Beiz verlassen, die dicksten Freunde.

Wenige Menschen dürften so oft zwischen dem Himmel und der Hölle hin- und hergependelt sein wie Keith Richards auf seiner endlosen Suche nach dem nächsten Kick und dem ultimativen Song. Entsprechend hat das Ur-Gestein sehr klare Vorstellungen von den Daseins-Alternativen nach dem allerletzten Akkord:

„Ich glaube, Himmel und Hölle sind ein und dasselbe, nur, dass im Himmel alle Wünsche in Erfüllung gehen. Man sieht Mama und Papa wieder und alle guten Freunde, alle umarmen sich und küssen sich und klimpern auf ihren Harfen. Die Hölle ist derselbe Ort – kein Fegefeuer oder so – nur, dass du unsichtbar bist. Die anderen laufen an dir vorbei, keiner erkennt dich. Du hockst mit deiner Harfe auf einer Wolke, kannst aber mit niemandem spielen, weil dich niemand sieht. Das ist die Hölle.“

Kein Zweifel: Echte Satisfaction gibts für Keith Richards dereinst nur im Himmel. Auch das dürfte für Leute, die „Life“ nicht – oder noch nicht – gelesen haben, eine ziemlich überraschende Erkenntnis sein.