Der monströse Car passt in die Burgdorfer Oberstadt wie Moby Dick auf eine Alp. Vor Kurzem stand das Gefährt in Linz, Prag, Berlin, Hamburg, Köln und Paris. Morgen bringt es seine Passagiere nach Freiburg im Breisgau, Karlsruhe, Dresden und Leipzig. Dann gehts durch die Niederlande und Belgien ab nach London, wo für John Mayall, den Mieter des Busses, vor weit über einem halben Jahrhundert alles begann.

In London zog er mit Jimmy Hendrix um die Häuser. In London erfand er den „Weissen Blues“. In London gründete er die „Bluesbreakers“, bei denen Talente wie Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor, Ginger Baker, Walter Trout, John McVie oder Mick Fleetwood eine künstlerische Heimat fanden, von der aus sie später die Welt eroberten.

In „Blues for the lost days“ erinnert sich Mayall an die guten, alten Zeiten:

„From a home in the country with the blues

on my wind-up gramophone.

Headin‘ out to the city,

movin‘ round like a rollin‘ stone.

With a band of Bluesbreakers

make a mark down here on my own.

We had Freddie King, Sonny Boy and Hendrix

And they’d be sitting in till the break of dawn.

Sweating at the all night Flamingo

and comin‘ out to pigeons on a Sunday morn.

So many good times, so much music.

But back then nobody knew

that the London blues were born.“

84 Jahre alt ist der Mann inzwischen, doch als er die Bühne des Casino Theaters betritt, ist davon nichts zu spüren. Gegen Ende des Tages, an dem für Chuck Berry – den Vater des Rock’n’Roll – der Schlussakkord seines Lebens erklang, scheint er sich einfach nur darüber zu freuen, ein bisschen Zeit mit Leuten verbringen zu dürfen, die musikalisch ticken wie er.

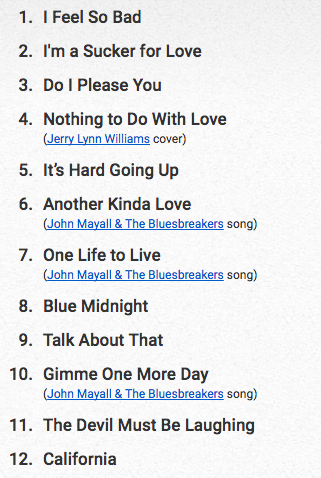

Während sich andere rockende Senioren damit begnügen, vor wechselndem Publikum ständig das gleiche Programm hinunterzuspulen, ändert John Mayall die Setlist auf seiner „Livin‘ and lovin‘ the Blues“-Tour von Auftritt zu Auftritt.

In Bordeaux sah sie so aus

in Hamburg so

in Warschau so

und in Wien so:

(Quelle: www.setlist.fm)

Auch in Burgdorf scheint das Programm, wenn überhaupt, erst kurz vor dem Gig in groben Zügen besprochen worden zu sein. Um sicherzustellen, dass das Personal mit dem selben Stück beginnt wie er, sagt Mayall jeweils an, was gleich folgt.

Innerhalb dieser Leitplanken improvisiert die Band, was das Zeug hält. Mitten im Song wechselt sie von Moll zu Dur und wieder zurück. Der Drummer und der Basser erhalten viel Raum für Soli, und wenns einem von beiden gerade nicht drum ist, sich zu exponieren, signalisiert er das mit einem kaum sichtbaren Kopfschütteln und einem verstohlenen Grinsen, worauf der Meister alleine weitermacht, bis irgendwann alle miteinander finden, es sei jetzt langsam an der Zeit, zusammen in die Zielgerade einzubiegen.

Ein Schlagzeug für Jay Davenport, eine Bassgitarre für Greg Rzab (er hat schon Buddy Guy, Mark Knopfler, Jeff Beck, Otis Rush, Bonnie Raitt, Eric Clapton oder Jimmy Page begleitet), eine (selbstgebaute!) Gitarre, ein E-Piano, ein Keyboard plus eine Mundharmonika für den Chef: Mehr brauchen John Mayall und seine Mitstreiter nicht, um ihre knapp 300 Gäste mit einem kurzweiligen Mix aus uralten Heulern und nigelnagelneuen Songs in nostalgische Verzückung zu versetzen.

In dem dringend renovierungsbedürftigen Gebäude rummsts und wummsts und chlöpfts und tätschts bisweilen, als ob eine Horde Halbwüchsiger ihren neuen Proberaum einweihen würde. Dann wisperts und wimmerts auf einmal nur noch, bis es im Saal beinahe still ist. Von der Bühne schwirren, kaum wahrnehmbar, vereinzelte Töne durch den Raum, die mit dem, was gerade verklungen ist, nur entfernt etwas zu tun zu haben scheinen. Sie vermengen sich miteinander, werden mit Grooves unterlegt und mit Shuffles angereichert und bilden irgendwann ein neues Ganzes, das auf magische Weise perfekt zu dem passt, was vorher gewesen war.

Zu den ganz grossen Momenten des Abends gehören der 1997 komponierte und schwer autobiographische „Blues for the lost days“, „It’s hard going up“, „Help me“, „Movin‘ out and movin‘ on“, „Blues for the lost days“ und das auf mindestens eine halbe Ewigkeit gestreckte und mit einem Gruss an Deep Purple versehene „California“ vom 1969 erschienenen Meilenstein-Album „The turning point“.

Wobei: Was John Mayall spielt, ist den meisten seiner mit ihm gereiften Fans – der Altersdurchschnitt im Casino Theater dürfte bei plusminus 60 liegen – von Herzen egal. Für sie ist nur wichtig, dass er spielt, und zwar genauso, wie sie es von ihm seit jeher kennen: Erdig und ehrlich und ohne all die elektronischen Mäscheli und Bändeli, mit denen der Nachwuchskünstler von heute sein Liedgut künstlich aufzupeppen pflegt.

Minuten, nachdem die Standing Ovation im Saal abgeebbt ist, stehen Mayall, Davenport und Rzap im Entrée des Casino Theaters. Sie nehmen Gratulationen entgegen, signieren Karten und Platten, plaudern mit Gästen und vermitteln dabei – Riesencar hin, Eric Clapton her – überhaupt nicht den Eindruck, jemand Besonderes zu sein.

Entweder ist ihnen nicht bewusst, dass sie ihnen wildfremden Leuten, einmal mehr, einen wunderschönen Abend bereitet haben. Oder dann ist es ihnen klar – aber für sie kein Grund, darum viel Aufhebens zu machen.

Menschen dieses Schlages meint John Mayall vermutlich, wenn er in „Blues for the lost days singt:

„Today I got to thinking,

where go friends that drift apart?

Some of them are dead and gone now

But they still live on in my heart.“