Jetzt haben sie mich also gefunden: Sie waren hier, am alten Markt 6 in Burgdorf; am heiterhellen Tag.

Es war ihnen egal, ob sie von anderen Leuten gesehen werden. Sie maskierten sich nicht einmal. Sie gingen durch den Garten zur Türe, hinter der ich wohne, klingelten…

…aber oha.

„Da Sie nicht zuhause angetroffen wurden, erlaube ich mir, Sie durch dieses Schreiben zu erreichen“, teilte mir einer der Besucher nun mit. Der Brief, den ich vorhin leicht überrascht aus dem Briefkasten fischte, war handgeschrieben, mit Chugi, und praktisch frei von Fehlern, sieht man von einigen Wortwiederholungen und inhaltlichen Redundanzen ab.

Wahrscheinlich, dachte ich, während ich die Augen über die schnurgeraden Zeilen fliegen liess, wahrscheinlich schreibt V. M. aus K. ziemlich regelmässig solche Briefe, weil niemand daheim ist, wenn er vor der Türe steht, oder weil die Leute, die er besuchen will, gerade duschen oder lesen oder schlafen oder zu den Klängen von Ozzy Osbourne Sektentraktate verbrennen.

Jedenfalls: Er beteilige sich „an einem Werk, das weltweit von ehrenamtlichen Mitarbeitern durchgeführt wird“, liess mich M. wissen. Und stellte in Aussicht, „in diesen schwierigen Zeiten Antworten auf verschiedene Fragen“ zu haben.

„Schwierige Zeiten“? Ich weiss nicht. Wie schwierig sind die Zeiten für jemanden, der (bald) eine fantastische Frau, ein oberlässige Familie, ein tolles Umfeld, eine wunderbare Wohnung, ein festes Einkommen und keine gesundheitlichen Probleme hat?

Und „Fragen“…nun…ja, klar: Immer wieder, jeden Tag, aber die sind eher beruflicher Natur. Wenn ich keine Fragen mehr hätte, hätte ich auch keinen Job und damit „schwierige Zeiten“ indeed. Aber sonst? Eigentlich nicht. Jedenfalls keine, die ich jemanden beantworten liesse, der mich nicht einmal vom Sehen her kennt.

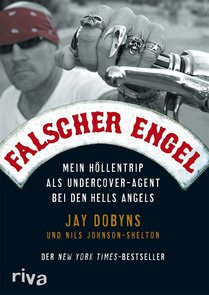

Das heisst: Doch. Eine Frage habe ich: Ich möchte gerne wissen, weshalb man jemandem, der in der Regel um spätestens 3 Uhr morgens putzmunter ist, ein Heftli mit diesem Titel schenkt: