So schön es für manche ja sein mag, dass der Lockdown ab morgen weitgehend gelockert wird – einen Nachteil hat die Aktion auf jeden Fall: Sämtliche Verschwörungstheoretiker, Besserwisser, Oberlehrer und Berufshysteriker (die Frauen sind ausdrücklich mitgemeint), die man in den letzten Wochen aus der Facebook-Freundesliste geputzt hatte, sind ab morgen wieder da, live und in Farbe, in den Läden, in den Beizen, im Bus und am Emmeufer, und rund um die Uhr im Modus „Mission“.

Sich ihrer im echten Leben zu entledigen, ist rein technisch betrachtet nicht viel umständlicher, als sie virtuell aus den Augen und dem Sinn zu streichen, aber juristisch nicht ganz ohne: Wer in der Schweiz vorsätzlich ein Menschenleben auslöscht, wandert für mindestens 5 Jahre hinter Gitter, und zwar unabhängig davon, ob es sich beim Opfer um einen geistig normalen Zeitgenossen handelt oder um jemanden, der oder die auch an diesem Wochenende gegen die Corona-Massnahmen des Bundesrates demonstrierte.

Ein Teil dieser Leute protestiert seit Kurzem (auch) gegen „diese STOPCOVID-App“, denn man habe ja „gesehen, was in China mit diesem Programm passiert“.

Was genau in China mit diesem Programm passierte, erläutern sie nicht, aber Asien = Böse und drum: weg damit, bevor es da ist, und wo liesse sich besser gegen das Teufelszeug wettern als auf Facebook, das die Verfechter des Datenschutzes bisher primär als Abschussrampe für Fotos aus allen Lebenslagen und Meldungen über persönlichste Befindlichkeiten nutzten?

A propos „weg damit“: Gestern ging ich zu einem Coiffeur mit ohne Anmeldung, um das möglichst zügig hinter mich bringen zu können, aber oha: Vor dem Laden sassen auf Klappstühlen zwei Männer und zwei Frauen, drinnen wurde im Akkord weggeschnippelt, was auf den Köpfen in den vergangenen Monaten gesprossen war.

Bevor auch ich mich in die Warteschlange einreihen durfte, begehrte ein Mann mit Mundschutz von mir zu wissen, wie ich heisse, woher ich komme und unter welcher Nummer und Mailadresse ich erreichbar sei, nur für den Fall. 25 Minuten könne es schon dauern, bis ich drankomme, sagte er. An dieser Prognose hatte ich leise Zweifel, aber er war der Profi, nicht ich.

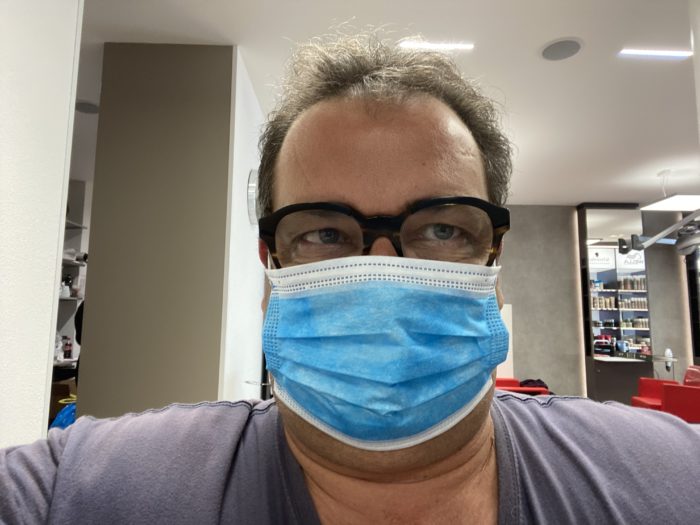

Knapp eine Stunde später sagte der Mann, jetzt aber. Mit einer Pinzette und ziemlich etepetetig reichte er mir ein Paar hauchdünner Handschuhe und eine Gesichtsmaske.

Die Maske aufzusetzen, war kein Problem, doch jedesmal, wenn ich die Finger ausstreckte, riss das Latex, worauf der Mann zwei neue Händschli aus dem Truckli zupfte, die bei der kleinsten Bewegung erneut kaputtgingen, und so weiter und so fort, aber schliesslich war ich soweit sterilisiert, dass ich den Salong betreten durfte. So, dachte ich, muss sich Dr. House jeweils gefühlt haben, wenn er den Operationssaal enterte.

Eine junge Frau beorderte mich auf einen frisch desinfizierten Sessel hinten rechts. Sie sei gleich wieder da, zwitscherte sie, und entschwand in den Backstagebereich, wo sie die nächsten zehn oder so Minuten damit zubrachte, für eine Kollegin, die gerade mit beiden Händen in einer hochkomplex auftoupierten Frise herumfuhrwerkte, Farbe zusammenzumischen.

Als sie ganz bei mir war, sagte ich ihr, sie solle mit dem Zwölfer einfach einmal rundherum fräsen, worauf sie sagte, so schnell gehe das nicht mehr: erst werde gewaschen. Das hätte ich heute Morgen bereits erledigt, erwiderte ich, aber der Frau wars nicht ums Diskutieren zumute: Waschen sei jetzt Vorschrift, erläuterte sie mir im Tonfall eines Kompaniekommandanten, der frisch eingerückte Rekruten mit den Dos und Don’ts des Kasernenlebens vertrautmacht.

Nach einer weiteren Ewigkeit warf sie die Maschine an und machte sich mit dem Eifer eines neuseeländischen Schafscherers ans Stutzen meiner pflotschnassen Locken. Kaum hatte sie damit begonnen, war sie fertig. Zum Abschluss stutzte sie fast schon andächtig die Filets in Form, dann liess sie den Nacken auslaufen und schwupp – hatte ich meine Coiffvid 19-Premiere überstanden.

Was die Haarlänge betrifft, könnte der Sommer jetzt also kommen.

Andererseits: Man hat ja gesehen, was mit dem Sommer in China passierte.