Wer anderen eine Grube gräbt, sollte nicht im Glashaus sitzen, und doch: Vor zwei Wochen Vollmond, jetzt diese Daueraffenkälte, ständig Corona und am 29. Mai auch noch eine neue CD von Roland Kaiser – das muss es jetzt sein, das anus horribilis, und wann, wenn nicht jetzt, wo alle rundumverunsichert in ihren Wohnungen höcklen oder mit einem schon fast routinierten „Komm mir nicht zu nahe“-Habitus durch die Gassen huschen, wäre der perfekte Zeitpunkt, um eine Sekte zu gründen, die Jünger und Älter ein paar Monate lang zünftig auszunehmen und mit der Kollekte dann an einen Ort in einer fernen Galaxie zu verschwinden, an dem es keine Viren gibt und an dem immer nur die Sonne scheint und an dem nicht jede Mail mit „Ich hoffe, es geht dir gut“ beginnt und mit „Bleib gesund“ endet und wo die Lobbyisten sich nicht einen irrwitzigen Wettbewerb darum liefern, welche Branche von dieser Krise am schwersten betroffen ist und folglich der üppigsten staatlichen Unterstützung bedarf, und zwar sofort und zinslos, und an dem zumindest theoretisch die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich meinen Brüetsch real häufiger treffe statt immer nur in der Zeitung?

Von wegen „Sonne“: Einerseits malen Wirtschaftsfachleute täglich neue Horroszenarien (Rezession! Konkurse!! Arbeitslose!!!) an die Wand. Andererseits treibt eine verblüffend grosse Anzahl von kurz, kaum oder gar nicht mehr werktätigen Menschen primär eine Frage um: Kann ich vielleicht doch noch in diesem Sommer in die Ferien fliegen?

Es ist sowieso alles chly schräg: Während ich am frühen Morgen des 15. Mai schreibe, „während ich am frühen Morgen des 15. Mai schreibe“, wabern dicke Nebelschwaden durch den Wald, als ob November wäre. Dieselben Leute, die noch vor Kürzestem das Hohelied auf die lokalen Geschäfte sangen, füllen ihre Einkaufschörbli nach wie vor im Coop, in der Migros und im Denner, statt die aus dem künstlichen Koma erwachten local Dealers zu supporten oder sich auf dem Markt grundzuversorgen.

Ohne Pöstler, die plusminus rund um die Uhr Pakete in Hauseingängen deponieren, wäre das Stadtbild so unvollständig wie ohne Schloss, dabei ist ein grosser Teil dessen, was in den vergangenen Wochen hochtourig online bestellt wurde, wieder in nächster Nähe zu haben, und überhaupt: Wieso dürfen Tausende durch die Ikea bummeln, aber Dutzende nicht Minigolf spielen?

Lichtblicke gibts allerdings. Nach und nach merken die Leute, dass es noch andere Gesprächsthemen gibt als Corona, Corona oder Corona. Auf unserem gestrigen Waggu zum Beispiel unterhielten wir uns über alles ausser das Naheliegende, und das tat cheibe gut.

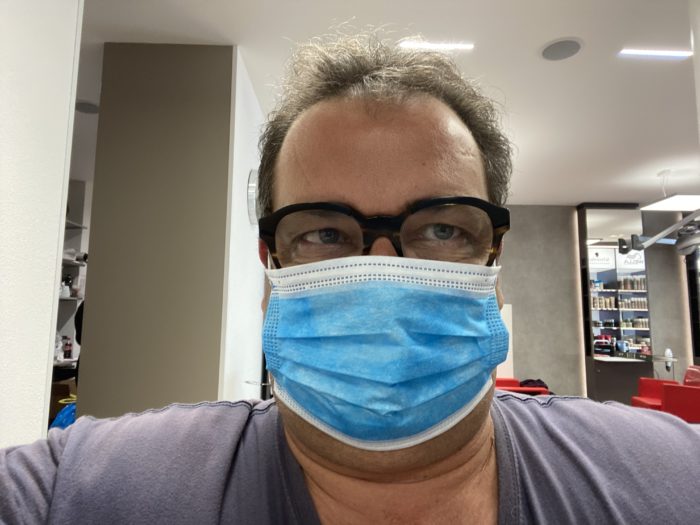

Auf der Strasse traf ich eine Bekannte, die – „man darf das ja fast nicht sagen“ – berichtete, sie habe die zweimonatige Zwangspause „richtig genossen“. Bisher hörte ich meist, der Hausarrest sei „schon nicht ganz einfach“ oder „ziemlich mühsam“ oder sogar „kaum zum Aushalten“ gewesen. Die Beizen erfreuen sich dem Vernehmen nach eines regen Zulaufs, und inzwischen haben es offenkundig auch die allermeisten Mitbürgerinnen und -bürger geschafft, einen Termin beim Coiffeur zu bekommen.

Das alles ist noch nicht wahnsinnig viel an Positivem, aber geng sövu, het s Müsli gseit.