Was passiert eigentlich, wenn man bei Google eine Bildersuche nach „Hannes Hofstetter“ startet?

Das:

Was passiert eigentlich, wenn man bei Google eine Bildersuche nach „Hannes Hofstetter“ startet?

Das:

Erst klappte er blitzartig seine Lamellen zu, um sich möglichst unsichtbar zu machen, dann wollte er sich panisch wegducken, aber ich habe den scheuen Mondschirm trotzdem (erstmals in freier Wildbahn!) erwischt.

Mit Hektolitern von Herzblut setzte sich meine Schwägerin Judith Wernli auf SRF3 für die Schweizer Musikszene ein. Ebenso engagiert kämpft sie nun für die Umwelt. Mit einem wöchentlichen Podcast, zeigt sie den Leuten mithilfe von Fachleuten, wie sie nachhaltiger leben können. Was es damit auf sich hat und wer dabei mitwirkt, verrät sie hier und hier:

Jean-Martin Büttner gehört zu den letzten „Edelfedern“ der Schweiz. Der langjährige Inland- und Kulturredaktor des Tagesanzeigers, der inzwischen als freier Journalist arbeitet, kann sich aussuchen, worüber er schreibt, und hat gemäss seiner eigenen Einschätzung „den besten Beruf, den es gibt“.

Über das neue Abba-Album „Voyage“ urteilte er Anfang November: „Ach, hätten sie es doch nur gelassen.“ Die Scheibe sei „gründlich missraten“. Jeder der aktuellen Songs klinge „wie eine gescheiterte Version der alten“. Alles wirke „wie vorverdaut“.

Mit Vorverdautem kennt sich Büttner aus. 2013 notierte er zur Eröffnung des Abba-Museums in Stockholm über das „Heiratsquartett aus Schweden“:

„In zehn Jahren fabrizierten die vier Popmusik in hoher Kadenz und Qualität, von ‚Waterloo‘ bis ‚The Day Before You Came‘, von Schlagerliedern bis zu Scheidungsvollzügen.“ Benny Andersson und Björn Ulvaeus nannte er „zwei singende Akkordarbeiter, die solange miteinander spielen, bis sie eine Melodie hatten und diese Melodie solange ausformulierten, bis er einen Song ergab“. Im Studio hätten sie diese Lieder dann „ausprobiert, umformuliert, instrumentiert und aufgenommen, die besten Jazzmusiker Schwedens spielten mit“.

Abba seien „die weisseste, biederste Band der Welt“ gewesen; „man brauchte sich nur ihre Plattenhüllen und Videos anzusehen“. An dieser Band, schnödete Büttner, „ging einem alles auf die Nerven: Das bleckende Lachen, die Fransen, die Latzhosen und Stiefel, diese stampfenden Takte, die ganze selige, gefahrlose, drogenfreie Familienpackung. Und diese Songs, denen nicht zu entkommen war. Weil man sie überall hörte, von Rimini bis Glasgow. Und sie nicht mehr vergessen konnte.“

Acht Jahre später doziert er in seiner „Voyage“-Besprechung:

„Das Heiratsquartett aus Schweden fabrizierte innert zehn Jahren Popmusik in hoher Kadenz und Qualität, von ‚Waterloo‘ bis ‚The Day Before You Came‘, von Schlagerliedern bis zu Scheidungsvollzügen. Björn Ulvaeus und Benny Andersson, die Akkordarbeiter der Band (…), spielten so lange miteinander, bis sie eine Melodie hatten. Um diese Melodie dann zu verfeinern, bis sie einen Song ergab. Den brachten sie dann ins Studio (…). Dort wurden die Lieder ausprobiert, umformuliert, instrumentiert und aufgenommen, die kompetentesten Jazzmusiker Schwedens spielten mit.“

Abba seien „die weisseste, biederste Band der Welt“ gewesen; „man brauchte sich nur ihre Plattenhüllen und Videos anzusehen“. An dieser Band, schnödet Büttner, „ging einem alles auf die Nerven: Das bleckende Lachen, die Fransen, die Latzhosen und Stiefel, diese stampfenden Takte, die ganze selige, gefahrlose, drogenfreie Familienpackung. Und diese Songs, denen nicht zu entkommen war. Weil man sie überall hörte, von Rimini bis Glasgow. Und sie nicht mehr vergessen konnte.“

Vor lauter Vonsichabschreiben vergisst er zu erwähnen, dass Abba in einem Fall tatsächlich auf Archivmaterial zurückgriffen: Auf dem 1994 erschienenen Album „Rarities“ sind im Medley „Abba undeleted“ Liedfragmente aus Proben im Studio aneinandergereiht. Darunter befindet sich auch eine Rohfassung von „Just a notion“.

Diese Skizze zogen Andersson und Ulvaeus nun aus der Schublade, um sie für ihren jüngsten – und mutmasslich letzten – gemeinsamen Wurf zu vollenden.

Wer behauptet, Abba hätten bei ihrem Comeback ein paar Deziliter alten Weins in neue Schläuche abgefüllt, hat also recht.

Nur sollte darüber nicht ausgerechnet jemand die Nase rümpfen, der seiner Kundschaft selber Reste von vorgestern als Frischware verkauft.

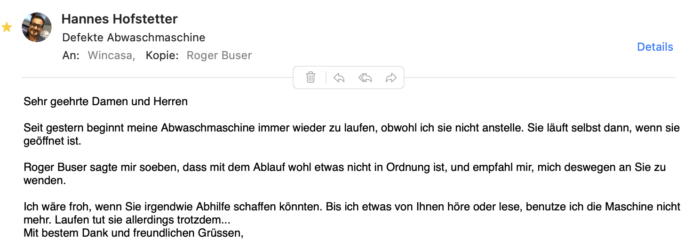

Ich war gemütlich am Netflixen („Sörensen hat Angst“; sehr sehenswert), als ich in der Küche auf einmal ein Gurgeln vernahm. Der Geschirrspüler begann offenbar, Geschirr zu spülen. Das Irritierende daran war: Ich hatte ihn gar nicht angeworfen.

Aufs Geratewohl hin drückte ich sämtliche Knöpfe an seiner Front. Das Gurgeln ging in ein nicht weniger beunruhigendes Brummen über. Dann zog ich sachte die Türe auf. Nun kapitulierte die Maschine vor meinem handwerklichen Geschick. Ich ging ins Bett.

Kaum hatte ich mich hingelegt, ergossen sich vor meinem geistigen Auge Hunderte von Hektolitern Wasser in meine Wohnung. Diese Vorstellung hielt mich wacher als zehn geexte Espressi.

Gegen 2 Uhr stand ich auf. Den Rest der Nacht verbrachte ich mit Sörensen. Die Maschine fand ebenfalls keinen Schlaf. Hin und wieder gab sie leise Geräusche von sich, die wie unterdrückte Rülpser klangen.

Am nächsten Morgen machte ich mir ein Birchermüesli. In dem Moment, in dem ich das griechische Joghurt über die Flocken kippte, gurgelte es links von mir lauter denn je und, vor allem, viel länger als am Vorabend.

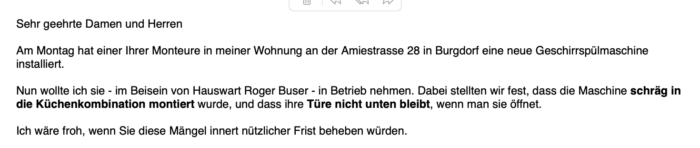

Ich informierte unseren Hauswart über den Fall. Er riet mir, die Verwaltung einzuschalten. Das tat ich umgehend per Mail, weil die Verwaltung aus Gründen, die nur sie kennen mag, telefonisch unerreichbar ist:

Schon sechs Tage später erhielt ich eine Antwort:

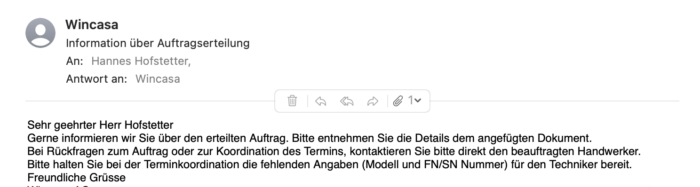

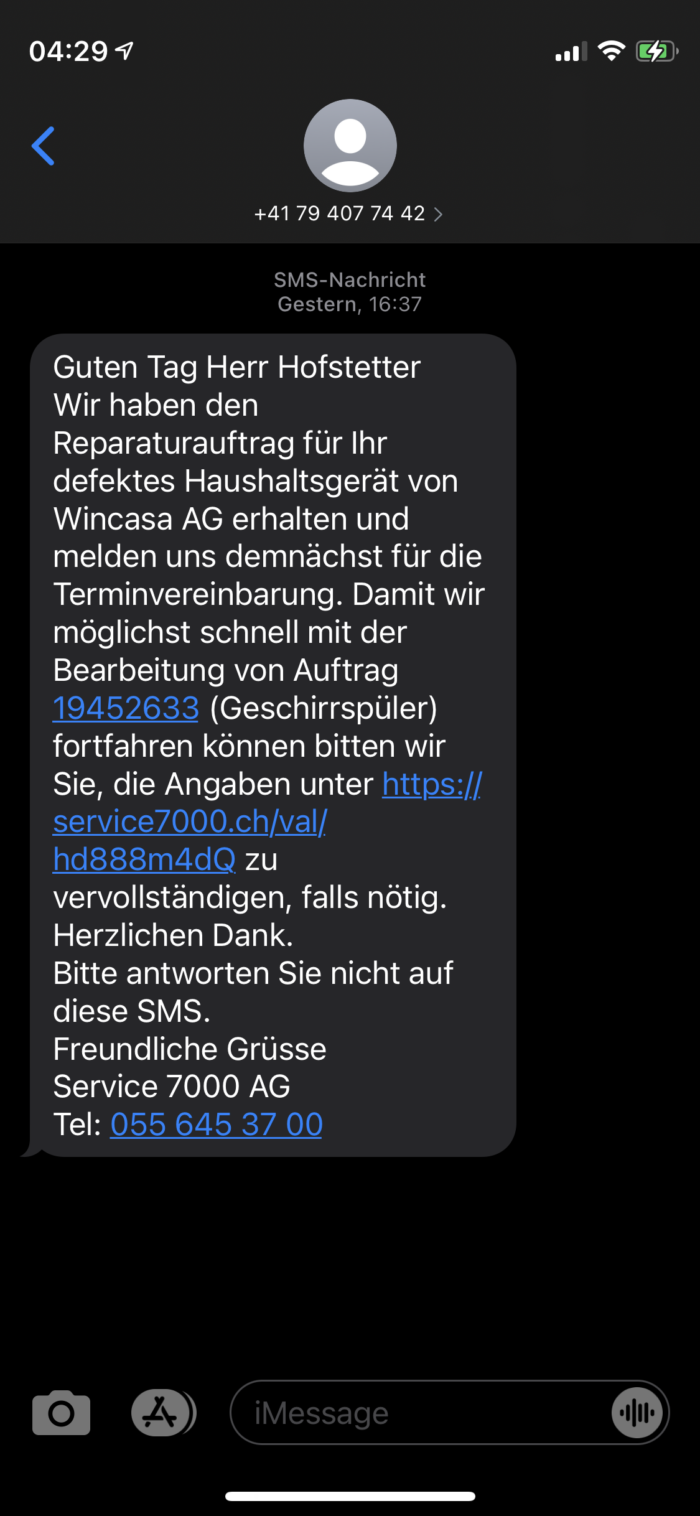

Also meldete ich den Schaden der für meine Maschine zuständigen Firma mit dem dafür vorgesehenen Dokument und samt der Modell und FN/SN Nummer. Der Auftragsbestätigungsverschickautomat reagierte prompt:

Damit lag der Ball wieder bei der Verwaltung. Diese orientierte die Firma noch einmal über die Angelegenheit. Daraufhin poppte auf meinem Handy diese Nachricht auf:

Ich gab der Firma die technischen Angaben zum zweiten Mal durch.

Am nächsten Tag meldete sich eine Mitarbeiterin des Serviceunternehmens bei mir. Sie fragte, ob morgen ein Monteur vorbeikommen könne. Ich antwortete, klar, nur: morgen sei Samstag.

Stimmt, sagte die Frau. Obs am Montag auch passen würde. Später würde es mit einem Termin „schwierig“, fügte sie an.

Am Montag sei ich nicht da, sagte ich. Ich würde jedoch einen Schlüssel ins Milchchäschtli legen.

Als ich am Montagabend in mein Zuhause zurückkehrte, war die Maschine da. Bis am Donnerstag hatte sich soviel Geschirr und Besteck angehäuft, dass ich meine neue Haushaltshilfe frei von einem schlechten Gewissen (Wasserverschwendung, Nebenkosten, Klima und alles) einweihen konnte.

Um sicherzugehen, nichts falschzumachen, bat ich unseren Hauswart, mir bei der Inbetriebnahme zu assistieren. Kaum hatte er die Maschine gesehen, sagte er, „du kannst die gleich anrufen und sagen, sie sollen noch einmal jemanden schicken“. Das Gerät stand leicht schräg in der Küchenzeile. Seine Türe klappte zu, wenn sie zum Befüllen offenbleiben sollte.

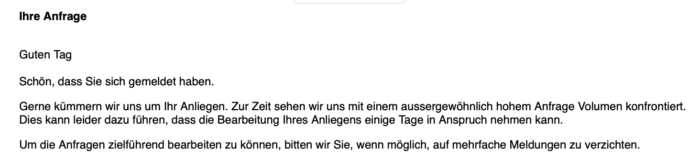

Das teile ich der Servicefirma umgehend mit:

Kurz darauf rief mich jemand aus der Firma an:

„Haben Sie uns vorhin geschrieben?“

„Ja, das war ich.“

„Wegen einer Abwaschmaschine?“

„Genau.“

„Sind Sie der Wohnungseigentümer?“

„Nein, der Mieter.“

Dann gehe das so nicht, teilte mir der Jemand mit. Solche Angelegenheiten müssten die Mieter über die Liegenschaftsverwaltung abwickeln. Sie erteile ihr, der Servicefirma, dann einen Reparaturauftrag, worauf sie, die Servicefirma, sich mit mir in Verbindung setzen werde.

So, dachte ich, muss sich ein Möchtegern-Fotomodell fühlen, dem auch nach dem 314. Casting beschieden wird, „don’t call us, we call you“. Trotzdem tat ich, wie geheissen.

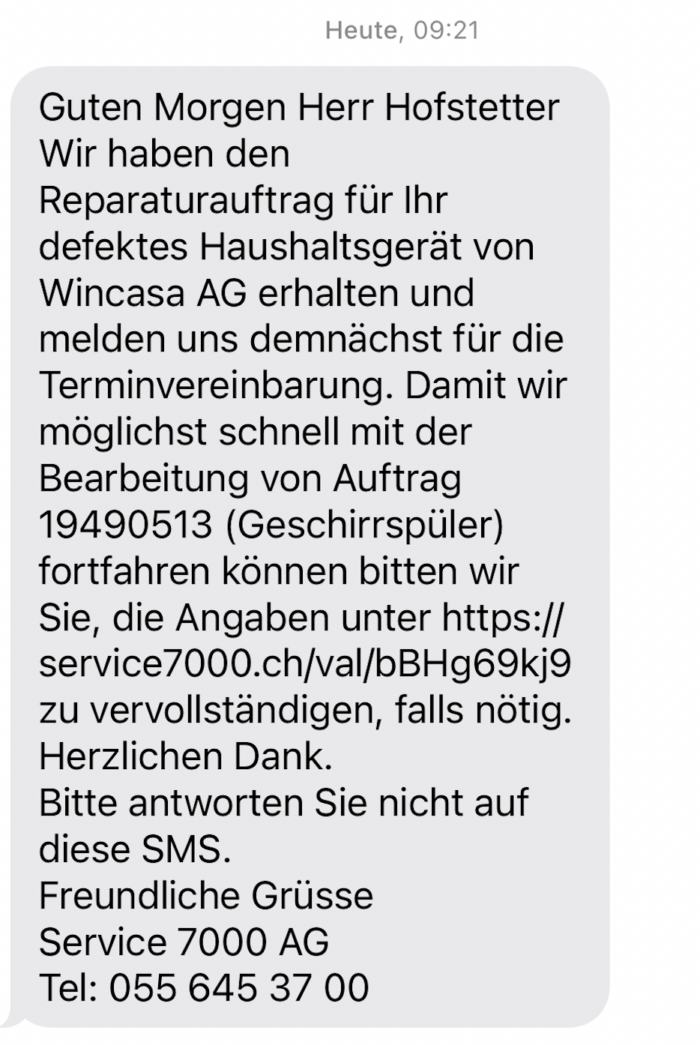

Die automatisch generierte Antwort der Verwaltung liess nicht lange auf sich warten:

Auch wenn ich nicht der grosse Experte in Sachen Liegenschaftsverwaltung bin: Irgendwie glaube ich zu wissen, wie sich das „aussergewöhnlich hohe Anfrage Volumen“ von jetzt auf gleich auf ein bewältigbares Mass reduzieren lassen würde.

Und doch – es scheint vorwärts zu gehen:

Drei Tage später: „Möglichst schnell“ ist ein relativer Begriff. Die Bearbeitung von Auftrag 19490513 scheint nicht recht voranzukommen.

Dienstag, 2. November: Jetzt aber! Morgen Morgen komme ein Monteur vorbei, verspricht eine Mitarbeiterin der Servicefirma. Die Spannung steigt ins fast Unaushaltbare.

Mittwoch, 3. November: Während ich auf den Monteur warte, flattert eine Mail der Liegenschaftsverwaltung in mein Postfach.

Ich nehme sie zur Kenntnis und harre weiter des Fachmanns, der zwischen 9 und 11 Uhr kommen sollte.

Donnerstag, 4. November: Der Fachmann war da. Die Maschine steht so schräg in der Küchenzeile wie zuvor und die Türe bleibt weiterhin nicht unten.

Aber immerhin: Das Gerät ist nicht kaputter. Ich halte mich an John Lennon und Paul McCartney und let it be.