Eigentlich hatten wirs ja schon im Februar kommen sehen, und eigentlich wars deshalb nicht sehr überraschend, als der Bundesrat Mitte März sagte, sooli, jetzt bleiben wegen Corona alle – oder ämu sehr viele – einfach mal zuhause, und eigentlich wars dann gar nicht so schlimm, einmal nicht nur nichts machen zu müssen, sondern nichts machen zu dürfen, und sich zur Abwechslung ganz feudal ein Znacht aus dem Stadthaus liefern zu lassen oder jede Woche waggeln zu gehen statt Kundschaft zu aqui akvi ack suchen.

Als der Lockdown vorbei war, wussten wir eigentlich, was nun zu tun ist (und, vor allem: was nicht), um die Infektionszahlen tief zu halten.

Eigentlich gab es keinen Grund dafür, leichtsinnig zu werden, und eigentlich hätten wir den Sommer und Herbst bestimmt auch überstanden, ohne in die Ferien zu fliegenfahren oder uns in grösseren Gruppen zu treffen.

Eigentlich wäre das Wort des Jahres 2020 also „eigentlich“. Gewählt wurde jedoch „systemrelevant“, aber henu.

Weitere Begriffe, die ich nicht mehr lesen und hören mag, sind:

„Sieben-Tage-Inzidenz“,

„R-Wert“,

„Superspreader“,

„Präsident von…“ (Name irgendeines Branchenverbandes einsetzen),

„beobachten“

„ernst“

„sehr ernst“

„wirklich sehr ernst“

„prekär“

„dramatisch“

plus, nebst vielen anderen,

„Eigenverantwortung“.

Schön ist, dass „man“ sich zumindest in der Schweiz schon bald darauf einigen konnte, wer die Schuld daran trägt, dass das Virus ab Ende Sommer ein derart fulminantes Comeback feiern konnte: die Kantone warens, aber irgendwie…irgendwie…ich meine: sind wir nicht alle ein bisschen Kanton?

Während des Lockdowns führte ich eine Art Tagebuch. Unter dem Titel „Die neue Virklichkeit“ notierte ich, was mich während des Hausarrests beschäftigte. Dazu gehörte auch der eine und andere Blick in die Zukunft. Am 18. März schrieb ich:

„In einem halben Jahr gehts für den Samichlaus und das Christkind um to be or not to be. Ein Samichlaus mit Mundschutz und OP-Handschuhen spielt in den gängigsten Fantasien der Menschen aktuell noch eine Nebenrolle, aber möglicherweise kann er seine Wintertour in diesem Jahr nur so oder gar nicht bestreiten.“

So kam es dann auch, ämu fast.

Auch am 24. März lag ich zumindest nicht kreuzfalsch: „Je grösser die Not, desto mehr lernt man ganz von alleine, sich wieder über die kleinen Dinge zu freuen, die im ’normalen‘ Alltag so selbstverständlich wurden, dass man sie gar nicht mehr beachtete.“

Den Eintrag vom 22. März hingegen würde ich heute nicht mehr so formulieren: „Corona, scheint es, macht alle und alles gleich. Nicht nur die Menschen, die mit ihren Unsicherheiten und Ängsten mehr Gemeinsamkeiten haben denn je (und die sich erstaunlicherweise je näher kommen, desto weiter sie sich voneinander entfernen müssen); auch die Tage ähneln sich unterdessen wie ein Status Quo-Hit dem anderen.“

Das mit dem Sichnäherkommen liesse ich nach allem, was ich seither in Gesprächen mit eben noch überaus gmögigen Mitmenschen, bei Kreuzfahrten über Social Media-Kanäle und bei der Lektüre von Online-Kommentaren erkennen musste, weg.

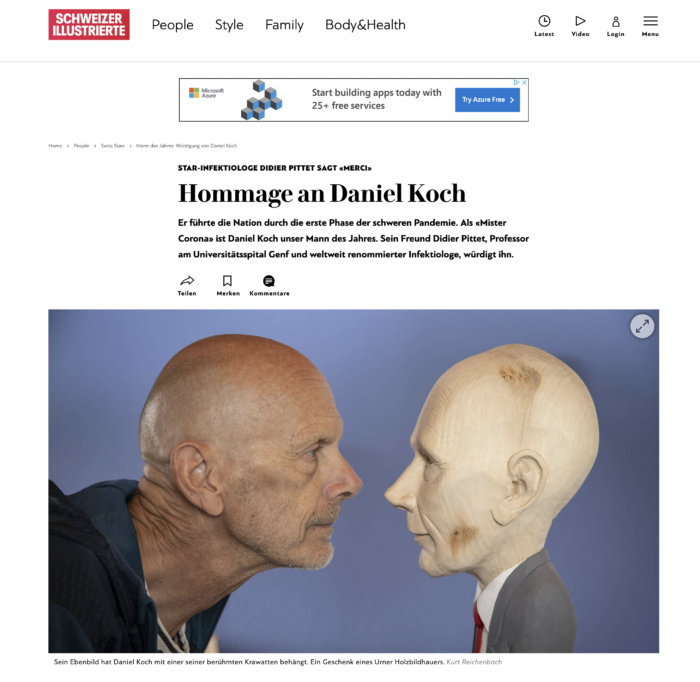

Ein Volltreffer glückte mir am 27. März: „Wer auch immer sich Chancen darauf ausrechnet, im Dezember zum „Schweizer des Jahres“ erkoren zu werden, begräbt seine Hoffnungen besser schon heute als erst morgen. Diesen Titel holt sich heuer keine Sportskanone und kein Star aus der Unterhaltungsbranche und kein Politiker und kein Wirtschaftsführer, sondern der Chef-Bundesbeamte Daniel Koch.“

Et voilà:

Die Frage ist jetzt, wies weitergeht. Die Antwort darauf kann nur lauten: irgendwie schon.

In der „Zeit“ konstatiert Alard von Kittlitz: „2021 verspricht ungleich besser zu werden (…). Jahr der Impfung (…), es geht wieder aufwärts, und vor allem werden wir doch endlich nach dieser Einöde wieder zueinanderfinden, zu den anderen Menschen, das wird ein Fest.“

Aber nicht nur: „Zum einen werden öffentlich bald alle wieder durcheinanderbrabbeln in wilder, aufmerksamkeitsheischender Pseudokommunikation über das Thema, das der Tag zufällig angespült hat.“ Und: „Wir werden ganz sicher auch die Segnungen der Zwei-Haushalte-Regel vermissen, wenn wir wieder im Bus zum Büro sitzen; oder auf anstrengenden Geburtstagspartys und höflichkeitsbedingten Dinners bei Halbbekannten heimlich auf die Uhr schielen und uns wünschen, wir dürften zu Hause sein. Wie in den goldenen Corona-Zeiten, als man noch nicht einmal um Entschuldigung bitten musste fürs Fernbleiben, denn es war ja überhaupt nicht denkbar, überhaupt irgendwo anders als zu Hause zu sein.“

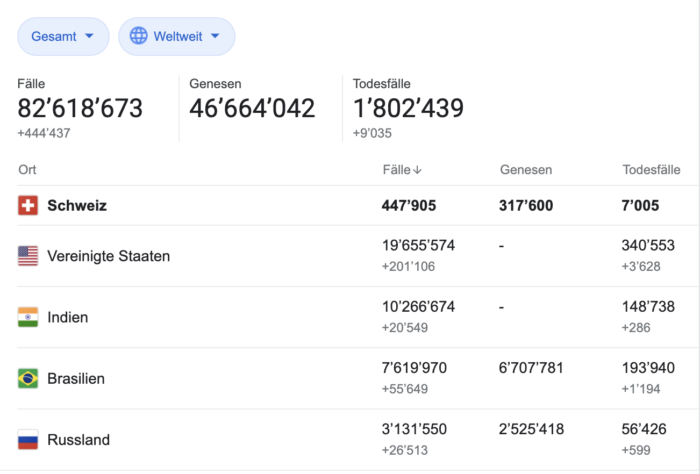

In wenigen Stunden ist 2020 vorbei. Rund um den Erdball dürfte Einigkeit darüber herrschen, dass es sich – wie schon bei 2001 – um ein Jahr zum Vergessen handelt. Aus der Erinnerung wird es sich mit den Nebenwirkungen, die wir – in der Schweiz sehr homöopathisch dosiert – schon zu spüren bekamen, und den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Konsequenzen, deren Ausmasse wir heute unmöglich abschätzen können, allerdings nicht streichen lassen.

Das wäre nur schon angesichts all der Opfer unangebracht, welche die Pandemie forderte, nach wie vor fordert und weiterhin fordern wird.

Abgesehen davon waren die vergangenen Monate ja nicht nur schlecht. Sie boten uns die Gelegenheit, uns und unsere Mitmenschen chly besser kennenzulernen. Covid-19 machte Fremde zu Freunden. Aber, eben: auch Freunde zu Fremden.

Teils aus Langeweile und teils aus Verzweiflung kamen manche Leute auf Ideen, die sie ohne die Seuche nie gehabt hätten. Das Arbeiten von zuhause aus wurde über Nacht genauso zur Selbstverständlichkeit wie das bargeldlose Zahlen oder das Nichtmehrunterschreibenmüssen für eingeschriebene Post.

Zeitgenossinnen und -genossen, die mit Politik nie viel am Hut hatten, verfolgten die Medienkonferenzen des Bundesrates mit demselben Interesse wie Fussball-Länderspiele. Die Landesregierung genoss ein Vertrauen wie vermutlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Wie aus dem Nichts organisierten sich Nachbarschaftshilfstrupps. Die Schweiz merkte, dass eine Verkäuferin an der Migros-Kasse oder ein Pfleger im Spital genauso viel wert ist wie der CEO einer Grossbank; schön wäre, wenn sich diese Erkenntnis auch in der Entlöhnung niederschlagen würde.

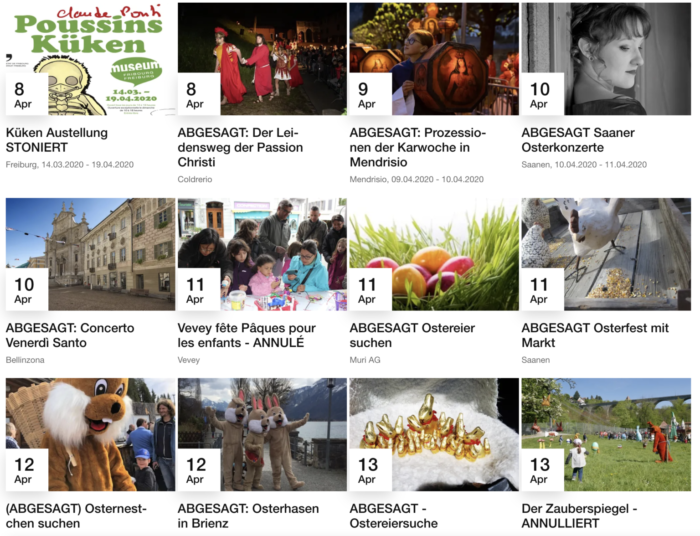

Wir strichen Sitzungen, Hochzeiten, Mitgliederversammlungen und zig andere vermeintlich in Stein gemeisselte Termine aus unseren Agenden und realisieren erst irritiert und dann zunehmend erleichtert, mit welcher Gleichgültigkeit sich der Globus trotzdem weiterdrehte. WC-Papier hatte in einem der reichsten Länder auf einmal denselben Stellenwert wie Reis in Armutsgebieten.

Was auf Verwaltungen seit Anbeginn der Zeitrechnung in Zeitlupe vonstatten ging, lässt sich nun zügig abwickeln. Im Zusammenhang mit Corona entstanden plusminus 1000 neue Wörter, was in einer Zeit, in der die Sprache mehr und mehr verkümmert, ebenfalls eine höchst erfreuliche Nachricht ist.

Auf den Tag genau vor einem Jahr sass ich auf einem Mäuerchen in Playa del Inglés und plangte im sanften Licht der langsam aus dem Meer steigenden Sonne darauf, dass sich die Türe der gegenüberliegenden Dentalklinik öffnet. Eine Woche zuvor hatte sich in meinem Unterkiefer eine Wurzel entzündet.

Im Wartezimmer las ich in einer deutschen Zeitung, dass die Chinesen wegen eines neuartigen Virus in aller Eile Dutzende von Spitälern bauen. Ich mass der Meldung keine Bedeutung bei. Auf der Welt, dachte ich verdafalganisiert, gibt es weitaus grössere Probleme als eine weitere Krankheitswelle in Asien. Den Klimawandel zum Beispiel, oder Donald Trump.

Und, natürlich: mein Zahnweh.

Bissig, schaurigschön und sehr treffend geschrieben…